Graphic Recordings

Was ist ein Graphic Recording?

Graphic Recording ist das Visualisieren von Vorträgen in Echtzeit auf großformatigem Papier. Durch diese Form der Live-Visualisierung entsteht ein visuelles Schaubild, das wesentliche Aspekte des Vortrags darstellt. Es handelt sich hierbei nicht um ein glanzvoll künstlerisches Produkt, sondern es geht vor allem darum, den roten Faden sichtbar zu machen und zu einem besseren Verständnis beizutragen. Der Graphic Recorder hört während des Vortrags aufmerksam zu, filtert zentrale Aspekte und setze das Gehörte in Text & Bild aufs Papier.

Unser Graphic Recorder zum Max-Planck-Tag 2018 war Jakob Kohlbrenner aus Freiburg: https://www.jakob-kohlbrenner.de/

Was bringt Ordnung ins Genom?

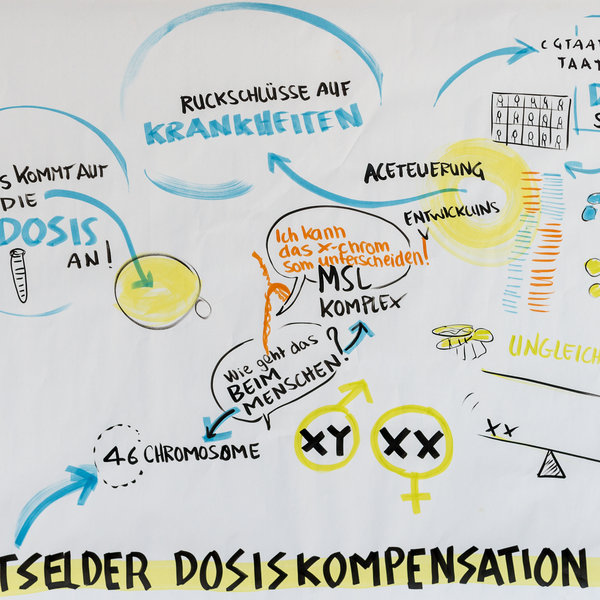

Das Rätsel der Dosiskompensation

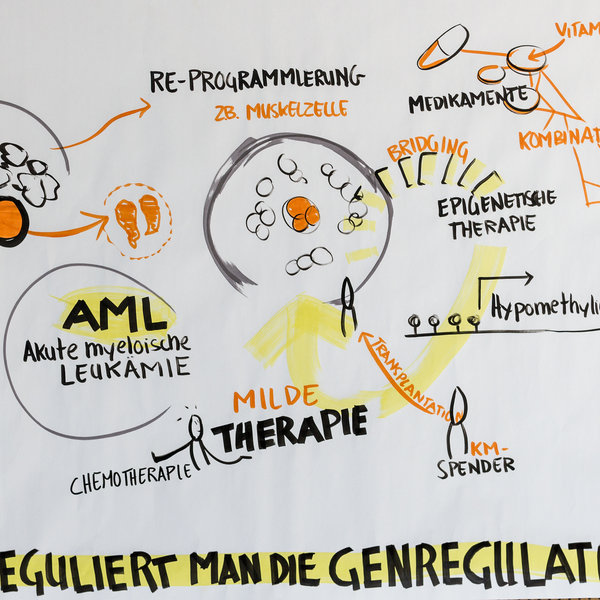

Wie reguliert man die Genregulation?

Brauchen Immunzellen einen Diätberater?

Wer bestimmt die Verkehrsregeln im Immunsystem?

Wie bringt man Stammzellen ins Bett?